「ぎっくり腰の激痛で動けない」「何をしたらいいか分からない」そんな不安を抱えている方に向けて、医療搬送に携わってきた当社が、絶対にやってはいけない7つのNG行動と正しい対処法を解説します。

間違った対処は症状を悪化させ、回復を大幅に遅らせる可能性があります。特に発症から48時間以内の対応が、その後の回復速度を大きく左右するため、正しい知識で早期回復を目指しましょう。

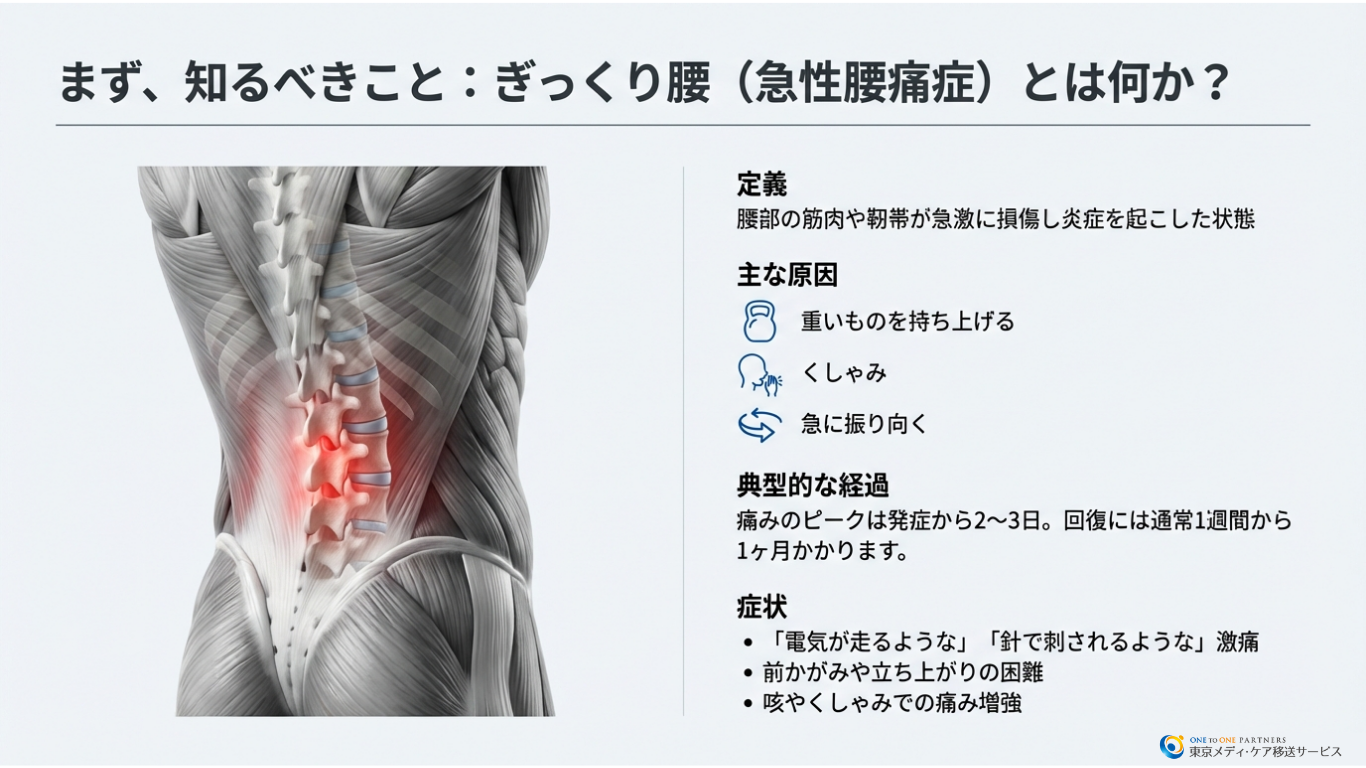

1.ぎっくり腰とは?症状と危険度の見分け方

ぎっくり腰は「急性腰痛症」と呼ばれ、突然襲ってくる激しい腰の痛みが特徴です。腰部の筋肉や靭帯が急激に損傷し炎症を起こした状態で、重いものを持ち上げる、くしゃみをする、急に振り向くなどの不意な動作や長時間同じ姿勢を続けることが原因となります。

痛みの強さには個人差があり、発症から2〜3日が最も痛みが強く、通常は1週間から1ヶ月で回復します。

ぎっくり腰の特徴的な症状

ぎっくり腰の特徴は「突発性」にあり、腰部に限局した痛みが主症状です。多くの患者様が「電気が走るような」「針で刺されるような」と表現される激痛を訴えます。

- 突然の激しい腰痛

- 前かがみや立ち上がりの動作困難

- 腰の筋肉の硬直・こわばり

- 咳やくしゃみで痛みが増強

- 歩行困難(重症例)

ただし、痛みが2週間以上続く場合や足のしびれがある場合は、椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの他の疾患の可能性があるため専門医の診察を受けましょう。

危険度を見分ける重要なポイント

ぎっくり腰の中でも、特に注意が必要な症状があります。以下の症状がある場合は、単純なぎっくり腰ではない可能性があります。

| 危険度 | 症状・状態 |

|---|---|

| 緊急(即座に受診) | 足のしびれ・脱力、排尿・排便障害、発熱、激痛が24時間以上持続 |

| 要注意(早期受診) | 痛みが1週間以上改善しない、市販薬で痛みが軽減しない、繰り返し発症 |

| 経過観察可能 | 腰のみの痛み、徐々に痛みが軽減、日常動作がある程度可能 |

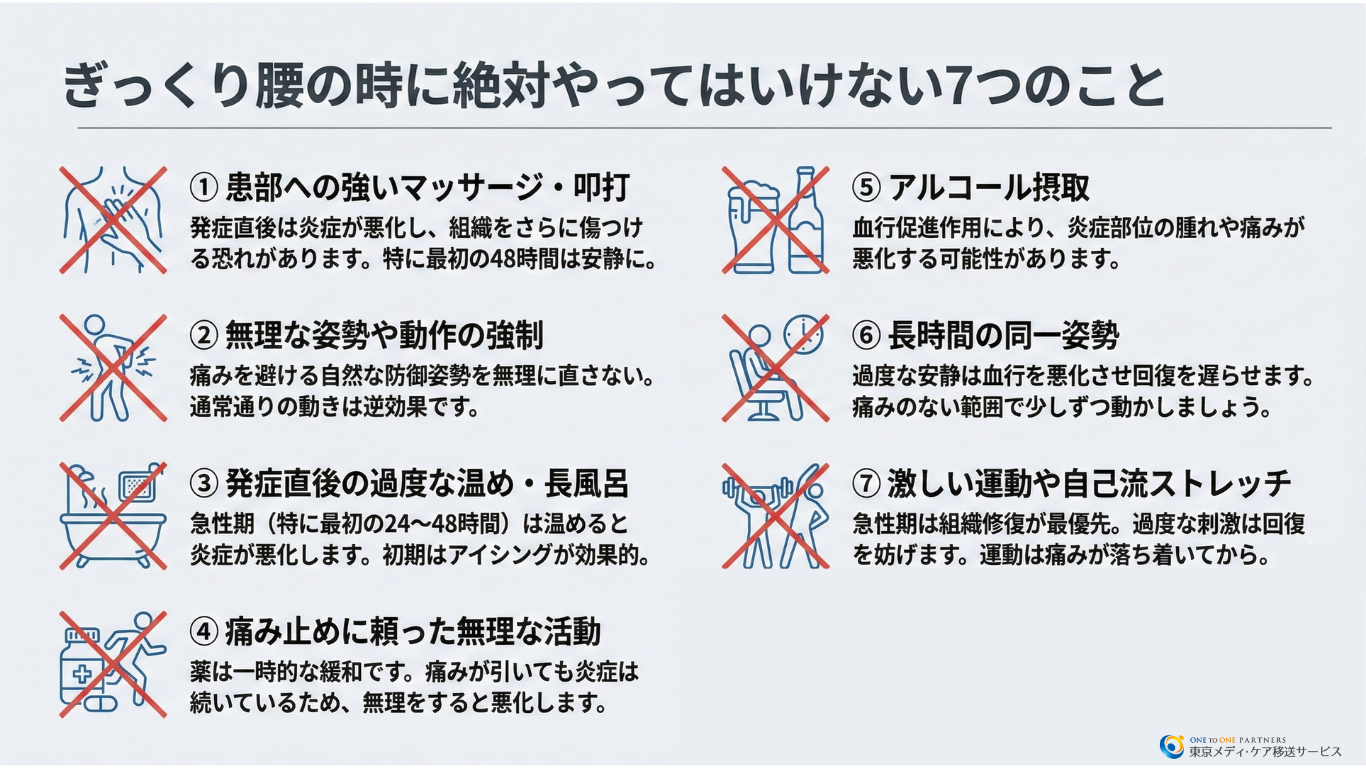

2.ぎっくり腰の時に絶対やってはいけない7つのこと

ぎっくり腰は突然の激痛で日常生活に大きな支障をきたす症状です。痛みに耐えきれず「早く治したい」という気持ちから、かえって症状を悪化させてしまうことがあります。

ここでは、ぎっくり腰になった際に絶対に避けるべき行動を7つ解説します。

①患部を強く刺激するマッサージや叩打

ぎっくり腰の発症直後、筋肉や靭帯は強い炎症を起こしています。この状態で患部を強くマッサージしたり叩いたりすると、さらに組織を傷つけ、炎症を悪化させる恐れがあります。

痛みを和らげようと自己流でマッサージをしたり、第三者に揉んでもらったりすることは避けましょう。

筋肉が損傷している状態では、マッサージにより血流が促進され、炎症部位の腫れや痛みが増すことがあります。特に発症から48時間以内は、強い刺激を与えず安静にすることが重要です。

②無理な動作や姿勢の強制

ぎっくり腰になると、痛みを避けるために体が自然と防御姿勢をとります。この状態で「姿勢が悪くなる」と心配し、無理に正しい姿勢を保とうとしたり、通常通りの動きをしようとしたりすることは逆効果です。

炎症期には、体が自然にとる楽な姿勢を維持しましょう。特に、「骨盤がずれているから直さなきゃ」と思って自分で矯正しようとしたり、痛みがあるにもかかわらず日常生活を普段通り行おうとしたりすることで、症状が長引くことがあります。

③過度な温熱療法や長時間の入浴

「温めれば血行が良くなるから」と考え、発症直後から熱いお風呂に長時間浸かったり、カイロなどで腰を温め続けたりする方がいますが、これは逆効果になることがあります。

ぎっくり腰の初期(特に最初の24〜48時間)は炎症反応が強く、この時期に温めると炎症が悪化し、痛みが増すことがあります。

急性期には、むしろ冷やす(アイシング)ことで炎症を抑える効果が期待できます。氷嚢や保冷剤をタオルで包み、15〜20分程度患部に当てるのが効果的です。その後、痛みが和らいできた段階で徐々に温めるケアに移行するとよいでしょう。

④痛み止めに頼りすぎた活動

痛み止めの薬を服用して痛みが和らいだからといって、無理な活動を行うことは禁物です。痛みは体からの警告信号であり、その警告を薬で抑えている状態で無理をすると、気づかないうちに症状を悪化させてしまうことがあります。

痛み止めを服用している時こそ、「今は治療中」であることを自覚し、適度な安静を保ちましょう。重い物を持ち上げる、スポーツをする、長時間の作業などは避け、腰への負担を最小限にすることが回復への近道です。

⑤アルコール摂取による症状悪化

「痛みが辛いからお酒で紛らわそう」という考えは、ぜひ避けてください。アルコールには血行を促進する作用があり、炎症が起きている状態でこれを飲むと、炎症部位の血流が増加し、かえって腫れや痛みが悪化する可能性があります。

また、アルコールの影響で判断力が鈍り、無理な動きをしてしまう恐れもあります。さらに、アルコールと痛み止めの薬を併用すると、互いの作用が強まったり、肝臓に負担がかかったりするなどの危険性もあります。

⑥長時間の同じ姿勢の継続

痛みがあるからと言って、一日中ベッドで同じ姿勢を続けることも避けるべきです。長時間の安静は筋肉の血行を悪化させ、かえって回復を遅らせる可能性があります。

- 2時間以上同じ姿勢を続けない

- 痛みの出ない範囲で体位変換を行う

- 血行促進のため軽い足首の運動を取り入れる

- クッションなどで腰の負担を軽減する

⑦激しい運動やストレッチの実施

「動かした方が早く治る」と思って、痛みがあるうちから激しい運動やストレッチを行うのは危険です。炎症が起きている急性期には、組織の修復が最優先であり、過度な刺激は回復を妨げます。

3.ぎっくり腰の痛みレベル別・正しい対処法

ぎっくり腰の痛みは強さによって対処法が異なります。痛みのレベルに応じた適切な対応を行うことで、回復を早めることができます。

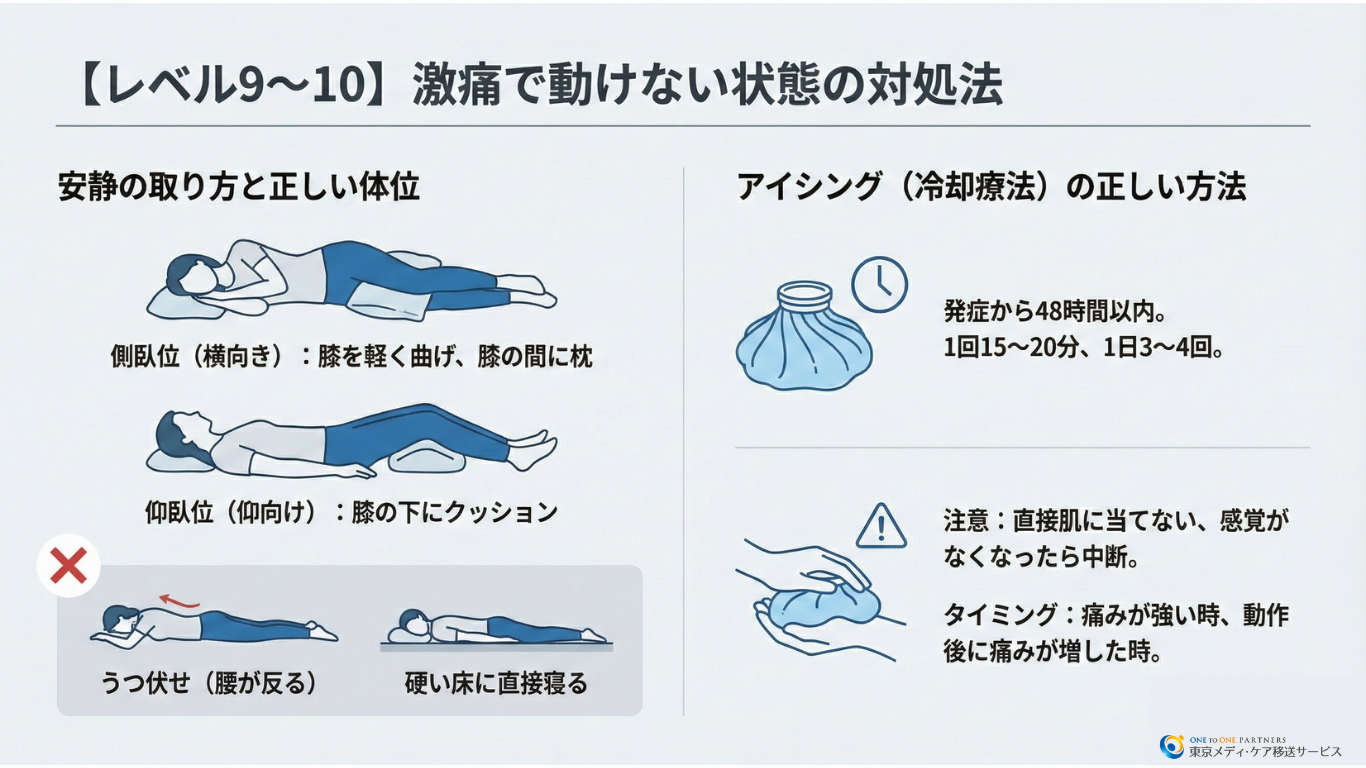

①激痛で動けない状態(痛みレベル9~10)の対処法

安静の取り方と正しい体位

激痛で動けない場合は、無理に動かず完全な安静を保ちましょう。横向きに寝て膝を軽く曲げる体位か、仰向けで膝の下にクッションを置く姿勢が腰への負担を軽減します。

| 推奨体位 | 効果・注意点 |

|---|---|

| 側臥位(横向き) | 膝を軽く曲げ、膝の間に薄い枕を挟む。腰椎の自然なカーブを保ちやすい |

| 仰臥位(仰向け) | 膝の下にクッションを置き、腰の反りを軽減。頭も適度な高さに調整 |

| 避けるべき体位 | うつ伏せ(腰が反るため)、硬い床に直接寝る、高すぎる枕の使用 |

アイシング(冷却療法)の正しい方法

発症から48時間以内は、腰を冷やす(アイシング)ことで痛みと炎症を抑えられます。

- 時間:15〜20分間を1日3〜4回

- 方法:氷嚢や保冷剤をタオルで包んで患部に当てる

- 注意:直接肌に当てず、感覚がなくなったらすぐに中断

- タイミング:痛みが強い時、動作後に痛みが増した時

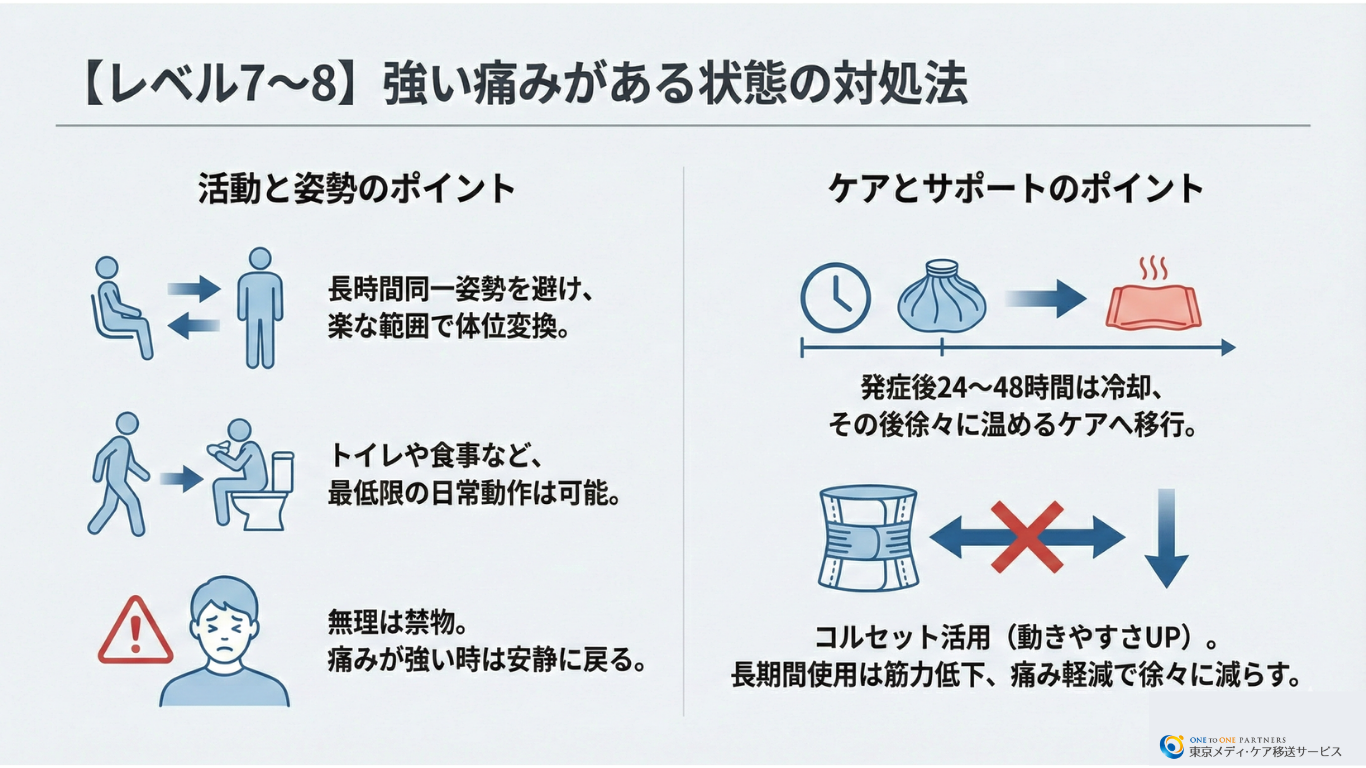

②強い痛みがある状態(痛みレベル7~8)の対処法

痛みは強いものの、少しずつ動ける状態では、長時間同じ姿勢を避け、定期的に楽な範囲で体位を変えましょう。発症から24~48時間は冷却を続け、その後徐々に温めるケアに移行します。

市販の腰用コルセットで腰を固定すると動きやすくなります。ただし、長期間の使用は筋力低下を招くため、痛みが軽減したら徐々に使用時間を減らしましょう。

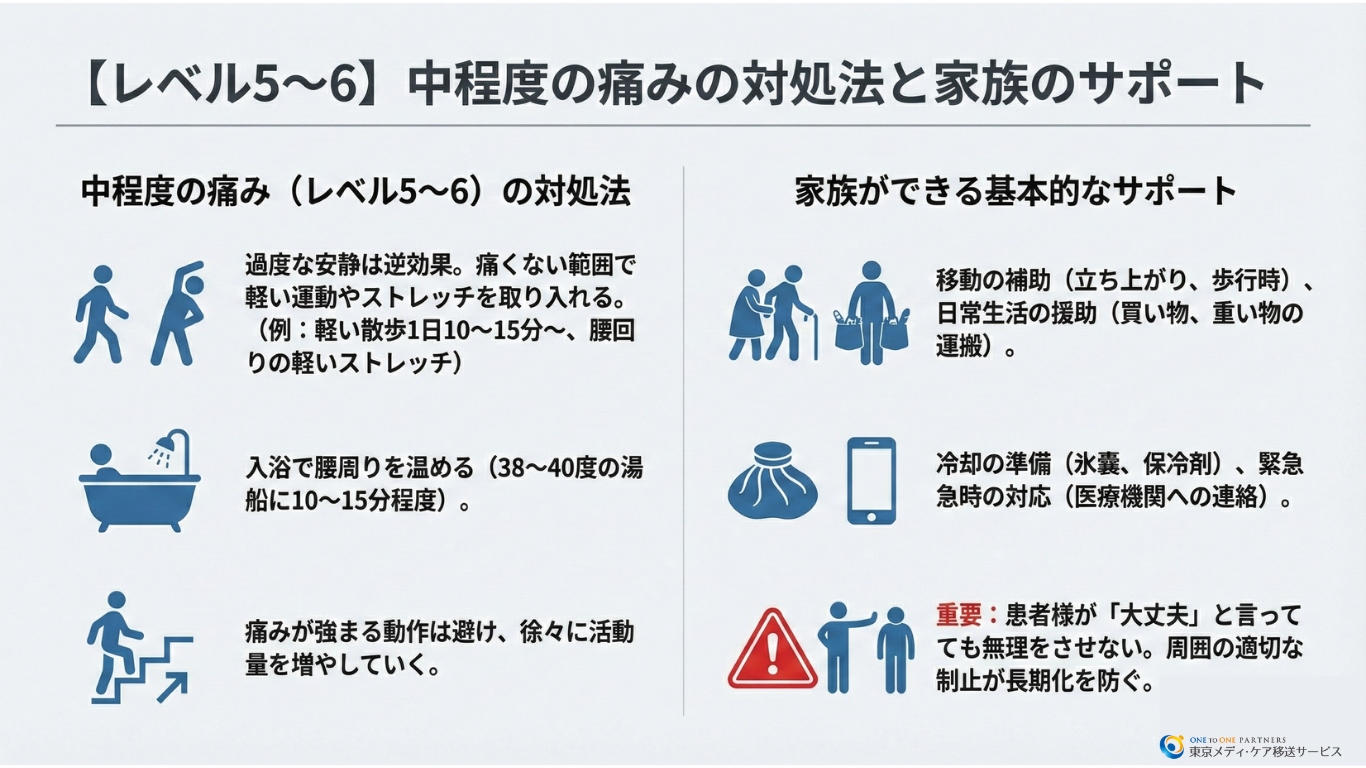

③中程度の痛み(痛みレベル5~6)の対処法

日常生活がある程度送れる状態では、過度な安静はかえって回復を遅らせます。痛みを感じない範囲での軽い運動や、ストレッチを取り入れましょう。入浴で腰周りを温めることも効果的です。

ただし、痛みが強まるような動作は避け、徐々に活動量を増やしていくことが大切です。

- 軽い散歩:1日10〜15分程度から開始

- 温浴:38〜40度の湯船に10〜15分程度

- 軽いストレッチ:痛みが出ない範囲で腰回りを軽く動かす

家族ができる基本的なサポート

ぎっくり腰になった方の周囲の人ができるサポートも重要です。

- 移動の補助:立ち上がりや歩行時に腕を貸す

- 日常生活の援助:買い物、重い物の持ち運び

- 冷却の準備:氷嚢や保冷剤の用意

- 緊急時の対応:症状悪化時の医療機関への連絡

4.ぎっくり腰の病院受診・救急搬送の判断基準

ぎっくり腰のほとんどは自然回復しますが、中には緊急性が高い症状もあります。適切な判断基準を知っておくことで、重篤な合併症を防ぐことができます。

すぐに医療機関を受診すべき症状

下記の症状がある場合、ためらわずにすぐに救急車を呼んでください。

緊急受診が必要な症状

- 🔴 足のしびれや脱力(坐骨神経痛・椎間板ヘルニアの可能性)

- 🔴 排尿・排便が困難または失禁(馬尾症候群の可能性)

- 🔴 発熱(38度以上)・悪寒(感染性脊椎炎の可能性)

- 🔴 激痛が24時間以上持続

- 🔴 立ち上がることが全くできない

早期受診を検討すべき症状

一方、下記のケースに該当する方は、早期に受診を検討すべきです。

- 痛みが1週間以上改善しない

- 市販薬を服用しても痛みが軽減しない

- 同じような症状を繰り返している

- 50歳以上で初回のぎっくり腰

- 最近転倒や事故があった

診療科の選び方

ぎっくり腰で医療機関を受診する際、どの診療科を選ぶかで治療方針が変わることがあります。症状に応じた適切な診療科を選択しましょう。

| 診療科 | 適応症状・特徴 |

|---|---|

| 整形外科 | 一般的なぎっくり腰、骨・関節・筋肉の問題、画像診断が必要な場合 |

| 脳神経外科 | 足のしびれ・麻痺、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症の手術適応 |

| 内科 | 発熱を伴う場合、全身疾患が疑われる場合、内臓疾患の関連痛 |

| 泌尿器科 | 排尿障害を伴う場合、前立腺疾患が疑われる場合 |

移動が困難な場合は民間救急のご利用を

激痛で動けない場合や、通常のタクシーでは移動が困難な場合は、専門の搬送サービスの利用を検討しましょう。

東京メディ・ケア移送サービスの特徴

- ✓ 車椅子対応 - 歩行困難な方も安全に搬送

- ✓ 365日対応 - 7:00~23:30の間でいつでも搬送可能

- ✓ 東京消防庁認定事業者 - 安心の認定搬送業者

- ✓ 有資格者による搬送 - 搬送乗務員適任証保有者が対応

医療機関を受診する際には、以下の情報を整理しておくとより適切な診断・治療を受けることができます。

- 発症時の状況:いつ、どのような動作で痛みが生じたか

- 痛みの性質:鋭い痛み、鈍い痛み、しびれの有無

- 症状の変化:時間経過とともに改善・悪化したか

- 試した対処法:冷却、温熱、薬剤使用の効果

- 日常生活への影響:歩行、排尿・排便、睡眠の状況

5.ぎっくり腰の回復を早める生活習慣

ぎっくり腰の回復には、適切な生活習慣が大きく影響します。回復を促進する基本的な生活習慣をご紹介しますので、できることから試していきましょう。

| 生活習慣 | 具体的な方法・効果 |

|---|---|

| 適切な水分摂取 | 1日1.5〜2リットル。筋肉の柔軟性維持、老廃物排出を促進 |

| 質の良い睡眠 | 7〜8時間の睡眠。組織修復、炎症軽減に重要 |

| ストレス管理 | 深呼吸、軽いストレッチ。筋緊張の軽減、血行促進 |

| 適度な活動 | 痛みの出ない範囲での軽い運動。筋力低下の防止 |

睡眠環境の改善

質の良い睡眠は、組織の修復と炎症の軽減に不可欠です。ぎっくり腰の回復期には、特に睡眠環境にこだわりましょう。

- マットレスの選択:硬すぎず柔らかすぎない中程度の硬さ

- 枕の高さ:首の自然なカーブを保つ適度な高さ

- 睡眠時の体位:横向きで膝の間に薄い枕を挟む

- 就寝前のルーティン:入浴、軽いストレッチ、読書など

ストレス管理と筋緊張の軽減

精神的なストレスは筋肉の緊張を高め、ぎっくり腰の回復を遅らせる要因となります。日頃からストレス管理を心がけることが重要です。

- 深呼吸法:4秒で吸って、6秒で吐く腹式呼吸

- 軽いストレッチ:痛みの出ない範囲で実施

- 入浴:38〜40度のぬるめのお湯で10〜15分

- 音楽鑑賞:リラックス効果のある音楽

適度な活動(活動と休息をバランスよく)

痛みが和らいできたら、過度な安静はかえって筋力低下を招きます。痛みの出ない範囲での軽い活動を段階的に増やしていきましょう。

| 回復段階 | 推奨される活動内容 |

|---|---|

| 急性期(1〜3日) | 安静が基本。必要最小限の動作のみ |

| 回復期(4日〜1週間) | 短時間の歩行、軽い家事、デスクワーク(短時間) |

| 維持期(1週間以降) | 軽いストレッチ、ウォーキング、通常の活動へ復帰 |

日常生活での注意点

注意していただきたいのが、治ってきたと感じた際の動作です。回復期から維持期においては、日常生活の中で腰への負担を軽減する工夫を心がけましょう。

| 動作・場面 | 注意点・対策 |

|---|---|

| 物を持ち上げる | 膝を曲げて持ち上げる、体に近づけて持つ |

| 洗面・歯磨き | 台に手をついて支える、片足を台に乗せる |

| 靴の着脱 | 椅子に座って行う、靴べらの使用 |

| 咳・くしゃみ | 壁や机に手をついて支える |

寒暖差への対策

季節の変わり目や急激な温度変化は、筋肉の緊張を高め、回復を遅らせる可能性があります。特に冬場は対策が必要です。

- 服装の調整:重ね着による体温調節、腰周りの保温

- 起床時の注意:布団の中で軽く体を動かしてから起き上がる

- 入浴の活用:就寝前の温浴で筋肉をリラックス

- 暖房器具:腰用のカイロや湯たんぽの適切な使用

これらの生活習慣を継続することで、ぎっくり腰からの早期回復を実現できます。無理をせず、段階的に改善していくことが成功の鍵です。

6.ぎっくり腰になりやすい人の特徴と予防法

ぎっくり腰は誰にでも起こりうる症状ですが、特定の生活習慣や状況にある方は、そのリスクが高まる傾向があります。ここではぎっくり腰になりやすい人の特徴と効果的な予防法をご紹介します。

ぎっくり腰になりやすい人の特徴

ぎっくり腰になりやすい方には、いくつかの共通点があります。

| リスク要因 | 特徴・背景 |

|---|---|

| デスクワーク中心の方 | 長時間の座位姿勢、腰部筋群の硬直、血行不良 |

| 運動不足の方 | 体幹筋力低下、柔軟性不足、筋肉の疲労蓄積 |

| ストレス過多の方 | 筋緊張の慢性化、自律神経バランスの乱れ |

| 過去に腰痛歴がある方 | 筋力バランスの崩れ、組織が脆弱化 |

身体を使う仕事をしている方が発症しやすいと思われがちですが、実は普段から身体を動かさない方のほうが、日々の何気ない動作の中でぎっくり腰を起こしやすいのです。

職業別の予防対策

ここでは、職業別にぎっくり腰の予防方法を簡単に紹介します。

デスクワーク・事務職の方

長時間同じ姿勢でデスクワークを行う方は、腰への負担が蓄積しやすくなります。椅子に座ったままの姿勢が続くと、腰部の筋肉が硬直し、血行も悪くなるため、ちょっとした動作で腰を痛める可能性が高まります。

- 1時間に1回は立ち上がり、簡単なストレッチを実施

- 正しい姿勢:背筋を伸ばし、足を床にしっかりつける

- 椅子の調整:膝が90度になる高さ、腰当ての活用

- モニター位置:目線がやや下向きになる高さに調整

立ち仕事・サービス業の方

長時間の立ち仕事も腰への負担が大きく、特に片足重心や前かがみ姿勢が多い職種では注意が必要です。

- 足台の活用:片足を交互に台に乗せ、腰の負担を軽減

- 体重移動:15分毎に重心を左右に移動

- 適切な靴選び:クッション性があり、ヒールの低い靴

- 休憩の確保:2時間毎に5分程度の座位休憩

肉体労働・重作業従事者の方

重いものを扱う職業の方は、正しい身体の使い方と保護具の活用が重要です。

- 正しい持ち上げ方:膝を曲げて持ち上げる、物を体に近づける

- 保護具の活用:腰部サポーター、作業用ベルトの適切な使用

- チームワーク:重量物の複数人での運搬

- 作業環境整備:運搬経路の確保、台車の活用

効果的な予防運動

毎日できる簡単ストレッチ(5分間)

| ストレッチ名 | 方法・効果 |

|---|---|

| 膝抱えストレッチ | 仰向けで両膝を胸に引き寄せ30秒キープ。腰部筋肉の緊張緩和 |

| 猫のポーズ | 四つん這いで背中を丸めたり反らしたりを10回。脊椎の柔軟性向上 |

| 腰ひねりストレッチ | 仰向けで膝を左右に倒し各30秒。腰椎の回旋可動域改善 |

体幹強化の基本運動

| 運動名 | 回数・効果 |

|---|---|

| プランク | 30秒×2セット(腹筋・背筋の同時強化) |

| ブリッジ | 10回×2セット(臀筋・ハムストリングス強化) |

| 軽いスクワット | 10回×2セット(下肢筋力強化) |

日常生活での予防対策

日常生活の中でちょっとした習慣を取り入れることで、ぎっくり腰を予防できます。

- 重い物の持ち方:膝を曲げて持ち上げる「ひざリフト」を心がける

- 体重管理:肥満は腰への負担を増やす大きな要因

- 良質な睡眠:適度な硬さのマットレス、正しい枕の高さ

- 冷え対策:特に腰周りを温かく保つことが大切

- こまめな水分摂取:筋肉の柔軟性維持

再発防止のポイント

ぎっくり腰の再発を防ぐためには、継続的なケアが重要です。

- 定期的な運動:週3回以上の軽い運動習慣

- 姿勢の意識:正しい姿勢の定期的なチェック

- ストレス管理:十分な睡眠、適度な運動

- 早期対応:腰の違和感を感じたら無理をしない

緊急時の備え

万が一ぎっくり腰が再発した際の対応計画を事前に準備しておくことで、適切で迅速な対処が可能になります。

- 緊急連絡先リスト:かかりつけ医、搬送サービス、家族・職場

- 常備品の準備:アイスパック、湿布、コルセット

- 搬送手段の確保:東京メディ・ケア移送サービス(070-3526-1218)

これらの予防策と再発防止対策を継続的に実践することで、ぎっくり腰のリスクを大幅に軽減し、健康な腰を維持できます。重要なのは、完璧を目指すのではなく、できることから少しずつ始めて習慣化していくことです。

7.まとめ

ぎっくり腰は突然の激痛を伴う厄介な症状ですが、正しい対処と予防策を知ることで回復を早め、再発を防ぐことができます。また、日常的に腰を守る習慣として、正しい姿勢の維持、適度な運動による筋力強化、ストレス管理などを実践することが重要です。

ぎっくり腰に悩まされないためにも、これらの予防策を生活に取り入れていきましょう。

この記事の監修者

東京メディ・ケア移送サービス代表 長井 靖

群馬県前橋市出身、臨床検査技師。

医療機器メーカーにて30年人工呼吸器の販売・保守を担当後、呼吸器搬送など医療搬送分野に特化した東京メディ・ケア移送サービスを設立。

日常のケガや病気、介護での通院のほか、輸液ポンプ、シリンジポンプなどの医療機器を導入した高度医療搬送も展開。搬送用高度医療機器の販売・レンタル、研修・セミナーも行う。

監修者・事業者について