ぎっくり腰になると、完全に動けなくなるほどの痛みに襲われることもあれば、歩くことはできるものの痛みを感じる場合もあります。

歩ける程度の症状でも、適切な対処をしなければ悪化する恐れがあります。本記事では、歩けるけど痛いぎっくり腰の状態とは何か、効果的な対処法、病院受診の目安、予防法などを詳しく解説します。

歩けるけど痛いぎっくり腰の症状とは?軽度・中等度・重度の違い

ぎっくり腰は日常生活の何気ない動作で突然発症することが多く、その痛みの程度はさまざまです。特に「歩けるけど痛い」という状態は、多くの方が経験するぎっくり腰の典型的な症状の一つです。

歩けるけど痛いぎっくり腰はどんな状態?

歩けるけど痛いぎっくり腰は、一般的に軽度から中等度の症状に分類されます。

軽度のぎっくり腰の場合、立ち上がりや歩行時に痛みを感じるものの、じっとしていれば痛みはそれほど強くなく、日常生活への影響は比較的小さいのが特徴です。特定の動作(前かがみになる、腰をひねる、長時間座るなど)で痛みが増す傾向があります。

中等度のぎっくり腰になると、じっとしていてもズキズキとした痛みが断続的に生じ、しゃがんだり腰を曲げたりする動作がかなり困難になります。何とか歩行はできるものの、痛みをかばうような不自然な姿勢での歩行となり、長時間の立ち仕事や座り仕事は相当な苦痛を伴います。

一方で重度のぎっくり腰になると、ほとんど動けなくなり、寝返りも打てないほどの激痛が続きます。這うようにして移動するか、完全に動けなくなるため、歩けるけど痛い状態とは異なります。場合によっては救急車を要請したり、すぐに医療機関を受診する必要も出てきます。

放っておくと悪化する可能性も

軽度や中等度のぎっくり腰であっても、適切な対処をせずに放置すると、症状が悪化するリスクが高まります。

ぎっくり腰になると、腰部の筋肉や靭帯、関節などに炎症が生じます。その状態で無理な動きを続けると、炎症がさらに悪化し、軽度だった症状が中等度、さらには重度へと進行してしまうことがあります。

また、ぎっくり腰を繰り返し経験することで、慢性的な腰痛に発展するリスクも高まります。

したがって、歩けるほどの軽度・中等度のぎっくり腰であっても、適切な対処を行い、必要に応じて医療機関を受診することが、早期回復と再発防止の鍵となります。特に痛みが2週間以上続く場合や、繰り返し発症する場合は、専門家による診断を受けることをお勧めします。

ぎっくり腰で歩けるけど痛いときの対処法

痛みがあるけど歩けるという状態であっても、少しでも痛みを緩和したいところ。また、適切なケアを怠ることで症状が悪化する恐れもあります。ここでは、歩けるけど痛みのあるぎっくり腰に対する対処法をご紹介します。

アイシングで炎症を抑える

ぎっくり腰の初期対応として最も重要なのが「アイシング」です。痛みを感じた直後から24〜48時間は、患部を冷やすことで炎症を抑制し、痛みの悪化を防ぐことができます。

アイシングはぎっくり腰の重症度にかかわらず有効で、「歩けるけど痛い」程度の症状でも必ず行うべき初期対応です。特に発症から間もない時期は、患部の組織が炎症を起こしている状態なので、冷やすことで炎症を抑え、腫れや痛みの悪化を防ぐ効果があります。

- 氷やアイスパックを薄いタオルで包み、痛みのある部位に当てる

- 一度に15〜20分程度を目安に冷やす

- 2〜3時間おきに繰り返し行う

- 直接氷を肌に当てないよう注意する

アイシングを行う際の注意点としては、直接氷を肌に当てると凍傷になる恐れがあるため、必ず薄いタオルなどで包むことが大切です。また、長時間続けて冷やしすぎると血行が悪くなり、かえって回復を遅らせることがあるので、15〜20分を目安に休憩を挟むようにしましょう。

コルセットを正しく使用する

歩けるけど痛みのあるぎっくり腰の場合、コルセットの使用は症状悪化の防止に効果的です。腰を固定することで、不用意な動きによる痛みの増加や炎症の悪化を防ぐことができます。

コルセットは市販のもので十分効果がありますが、重要なのは正しい使用方法です。きつく締めすぎると血行が悪くなったり、筋肉の弱体化を促進したりする恐れがあります。逆に緩すぎると固定効果が得られません。

- 腰骨(腸骨稜)の位置を確認し、その上にコルセットの下端がくるように装着する

- 立った状態で装着し、腹部をへこませてから締める

- 呼吸が苦しくならない程度の強さで固定する

- 長時間の着用は避け、寝るときは外す

- 症状が軽減してきたら、徐々に使用時間を減らしていく

ただし、コルセットを長期間使用し続けると、腰の筋肉が衰えてかえって腰痛を悪化させる原因となることがあります。そのため、急性期(発症から数日間)は積極的に使用し、痛みが和らいできたら徐々に使用時間を減らしていくことが重要です。

活動と休息のバランスをとる

「歩けるけど痛い」程度のぎっくり腰では、完全な安静よりも、痛みの範囲内での適度な活動と休息のバランスが重要です。昔は「ベッドで安静に」という指導が一般的でしたが、現在は可能な範囲で動くことが推奨されています。

| 急性期(1〜2日目) | 痛みの強い時間帯は横になって休み、痛みが和らいだら少しずつ動く。無理はせず、痛みが増す動作は避ける |

|---|---|

| 回復期初期(3〜5日目) | 日常生活動作を徐々に再開。長時間の同じ姿勢は避け、1時間に一度は姿勢を変える |

| 回復期中期(6〜10日目) | 軽いストレッチや歩行などの有酸素運動を取り入れる。痛みが出ない範囲で徐々に活動量を増やす |

特に効果的なのは、痛みが落ち着いてきた時期からの軽い歩行です。歩行は血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果があります。ただし、無理のない範囲で行い、痛みが増す場合はすぐに中止しましょう。

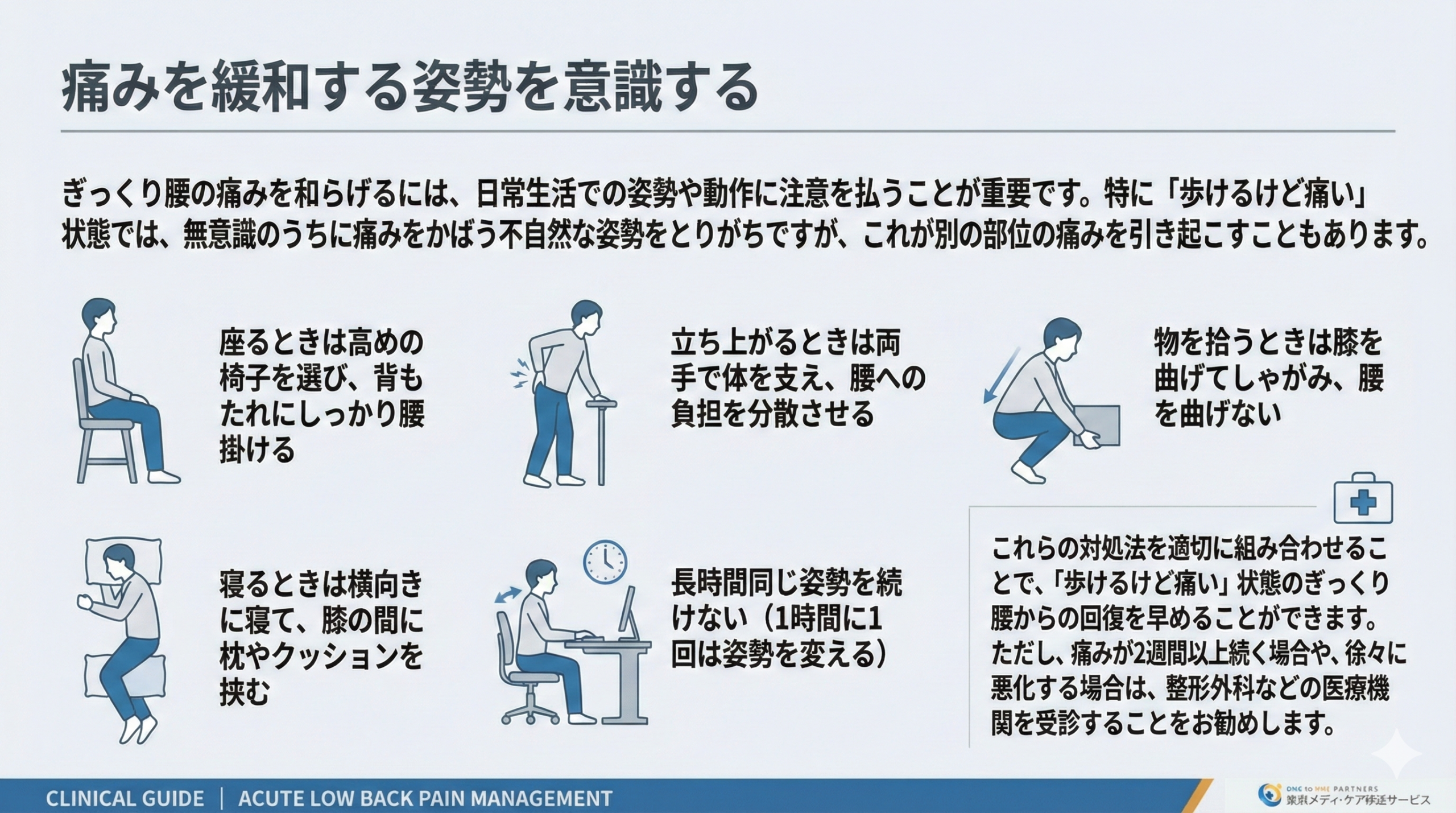

痛みを緩和する姿勢を意識する

ぎっくり腰の痛みを和らげるには、日常生活での姿勢や動作に注意を払うことが重要です。特に「歩けるけど痛い」状態では、無意識のうちに痛みをかばう不自然な姿勢をとりがちですが、これが別の部位の痛みを引き起こすこともあります。

- 座るときは高めの椅子を選び、背もたれにしっかり腰掛ける

- 立ち上がるときは両手で体を支え、腰への負担を分散させる

- 物を拾うときは膝を曲げてしゃがみ、腰を曲げない

- 寝るときは横向きに寝て、膝の間に枕やクッションを挟む

- 長時間同じ姿勢を続けない(1時間に1回は姿勢を変える)

これらの対処法を適切に組み合わせることで、「歩けるけど痛い」状態のぎっくり腰からの回復を早めることができます。ただし、痛みが2週間以上続く場合や、徐々に悪化する場合は、整形外科などの医療機関を受診することをお勧めします。

歩けるけど痛いぎっくり腰はいつ病院へ行くべき?

ぎっくり腰で歩けるけど痛いという状態は、我慢すれば日常生活を送れるケースも多いため、「このまま様子を見ていいのか」「いつ病院に行くべきか」と迷われる方が少なくありません。

ここでは、医療機関を受診すべきタイミングや目安について詳しく解説し、整形外科と整骨院の違いについても触れていきます。

受診のタイミングと目安

歩けるけど痛いぎっくり腰の場合でも、痛みの程度や症状によっては、できるだけ早く医療機関を受診したほうがよい場合もあります。以下に、医療機関を受診すべきタイミングと目安をご紹介します。

- 痛みが発症後3日以上経っても改善しない、またはむしろ悪化している

- 足に痺れやしびれがある

- 痛みで夜間の睡眠が妨げられる

- 発熱、悪寒、体重減少などの全身症状が伴う

- 尿や便の排泄に問題がある

- 転倒や事故など明らかな外傷がきっかけでぎっくり腰になった

- 同じ部位に繰り返しぎっくり腰が起こる

- 骨粗しょう症と診断されたことがある

特に注意すべきは、足のしびれや排泄障害などの神経症状が伴う場合です。これらの症状がある場合は、単なるぎっくり腰ではなく、腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの可能性があります。この場合は、できるだけ早く整形外科を受診することが望ましいでしょう。

医療機関での受診の目安として覚えておきたいのが「3日ルール」です。一般的に、ぎっくり腰の痛みは3日程度で徐々に軽減していくことが多いとされています。しかし、3日経っても痛みが改善しない、あるいは悪化しているような場合は、医療機関での診察を検討するタイミングといえるでしょう。

当社「東京メディ・ケア移送サービス」では、救急車を呼ぶほどの緊急性がない方が利用できる民間救急車を用意しています。当社からお貸しする車いすやストレッチャーに乗ったまま病院まで移動できるため、通常のタクシーや車では不安という場合はぜひご利用ください。

整形外科と整骨院の違い

ぎっくり腰の際には、整形外科や整骨院(接骨院)など、いくつかの選択肢があります。それぞれの特徴を理解して、自分の症状に合った医療機関を選ぶことが大切です。

| 整形外科 | 医師が診療を行う医療機関。レントゲンやMRIなどの画像診断が可能で、痛み止めなどの薬を処方できる。保険診療が基本 |

|---|---|

| 整骨院・接骨院 | 柔道整復師が施術を行う施設。骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)を対象とし、手技療法や物理療法を提供。一部保険適用 |

| 鍼灸院 | はり師・きゅう師が施術を行う施設。鍼や灸を用いた東洋医学的なアプローチで痛みを緩和。多くは自費診療 |

整形外科は医師が診療を行い、レントゲンやMRIなどの画像検査で骨や神経、筋肉の状態を詳しく調べられます。ぎっくり腰の原因が単なる筋肉痛なのか、椎間板ヘルニアなどの疾患なのかを正確に診断できる点が大きなメリットです。症状に合わせて痛み止めや筋弛緩剤の処方、必要に応じて神経ブロック注射なども行われます。

一方、整骨院や接骨院では、柔道整復師が手技療法や電気療法、超音波療法などの物理療法を行います。軽度から中等度のぎっくり腰では、これらの施術が痛みの緩和や血行促進に役立つことが多いですが、画像診断ができないため重篤な疾患の発見が遅れる可能性もあります。鍼灸院では東洋医学的アプローチで筋肉の緊張緩和や血行促進を図ります。

どの医療機関を選ぶかは症状の重症度や個人の好みによって異なりますが、以下のような状況では、整形外科を優先的に受診しましょう。

- 足のしびれや排泄障害などの神経症状がある

- 痛みが強く日常生活に支障がある

- 転倒や事故などの外傷が原因

- 腰椎疾患や骨粗しょう症の既往歴がある

- 他施設での治療で改善しない

ぎっくり腰の予防法と日常生活での注意点

ぎっくり腰は一度経験すると再発リスクも高まるため、日常的な予防が非常に重要です。ここでは、ぎっくり腰を未然に防ぐための予防法と注意点をご紹介します。

正しい姿勢と動作

ぎっくり腰予防の基本は、日常生活での正しい姿勢と動作です。腰に負担がかかりやすい動作をする際は、正しいフォームを意識しましょう。

| 立っているとき |

・背筋をまっすぐに伸ばす ・腰が反りすぎないように注意する ・膝を軽く曲げる |

|---|---|

| 座っているとき |

・椅子に深く腰掛ける ・背もたれにしっかり背中をつける ・1時間に一度は姿勢を変える |

物を持ち上げるときは、腰を曲げずに膝を曲げてしゃがみ、物を体に近づけて持ち、腹筋に力を入れながら膝の力で立ち上がりましょう。また、ベッドから起き上がるときは、まず横向きになり、膝を曲げた状態でゆっくりと上体を起こすことが大切です。

腰を守るための筋力トレーニング

ぎっくり腰予防には、腰を支える筋肉、特に体幹のインナーマッスルの強化が重要です。簡単に取り組めるものとして「ドローイン」と「ブリッジ」があります。

- ドローイン:仰向けに寝て膝を立て、息を吐きながらお腹をへこませる。5秒維持し、10回×3セット

- ブリッジ:仰向けに寝て膝を立て、お尻に力を入れて腰を持ち上げる。10秒維持し、5回×3セット

これらのトレーニングは自宅で簡単に行えます。また、ウォーキングや水泳などの有酸素運動も、血流促進と筋肉の柔軟性向上に効果的です。すでに腰痛がある場合は、専門家に相談してから始めましょう。

日常生活での予防策

日常生活での工夫も重要です。適切な寝具の選択、体重管理、ストレス対策などが効果的な予防策となります。具体的な予防策をいくつかご紹介します。

- 長時間同じ姿勢を続けない

- 重い荷物は複数回に分けて運ぶ

- 腰に負担のかかる作業時はサポーターを着用

- 腰回りを温かく保つ

- 十分な水分摂取で椎間板の水分量を維持

ぎっくり腰に関するよくある質問

ぎっくり腰で歩けるときも仕事は休むべき?

歩ける程度のぎっくり腰でも、重労働や立ち仕事が多い場合は1〜2日は休みを取る方が良いでしょう。またデスクワークであれば短時間から始める方が安心です。

職場復帰の判断基準は、「痛みが悪化しない範囲で動ける」かどうかです。無理をして症状を悪化させると、結果的に長期離脱につながるリスクもあります。コルセットの着用や定期的な姿勢変換、適度な休憩を取り入れながら仕事をすることが大切です。

歩けるぎっくり腰の痛みはどれくらいで治る?

歩ける程度の軽度から中等度のぎっくり腰は、適切なケアをすれば1〜2週間程度で痛みが軽減することが多いです。ただし、完全に元の状態に戻るまでには3〜4週間かかることもあります。個人差や損傷の程度によって回復期間は異なります。

また、初期対応が適切であるほど回復は早くなります。発症後すぐにアイシングを行い、必要に応じて整形外科や整骨院での適切な処置を受けることで、回復期間を短縮できる可能性があります。逆に無理をして活動を続けると、症状が長引いたり再発したりするリスクが高まるため注意が必要です。

湿布やお風呂は効果的?

ぎっくり腰の発症初期(24〜48時間)は、炎症を抑えるために湿布は冷湿布を選び、お風呂は避けるのが基本です。この時期に温めると血流が増加し、炎症や腫れが悪化する可能性があります。シャワーで体を清潔に保つことは問題ありませんが、長時間の入浴や温まることは控えてください。

発症から2〜3日経過し、炎症が落ち着いてきた段階では、温湿布や湯船につかることで血行を促進し、筋肉の緊張をほぐす効果が期待できます。この時期からは「温める」ケアを意識していきましょう。

まとめ

ぎっくり腰で歩けるけど痛い状態は、軽度から中等度の症状に該当します。放置すると悪化するリスクがあるため、初期対応としてアイシングを行い、コルセットの着用や適切な姿勢の維持を心がけましょう。痛みが3日以上続く場合や神経症状がある場合は、整形外科を受診することが望ましいです。

予防には正しい姿勢や動作の習慣化、インナーマッスルを中心とした筋力トレーニングが効果的です。回復期間は適切なケアを行えば1〜2週間程度ですが、無理は禁物です。ぎっくり腰は日常生活の小さな心がけで予防できることも多いため、継続的な対策を取り入れていきましょう。

ぎっくり腰を発症していて、病院への通院や普段の外出に不安がある方はぜひ当社の民間救急・介護タクシーをご利用ください。

この記事の監修者

東京メディ・ケア移送サービス代表 長井 靖

群馬県前橋市出身、臨床検査技師。

医療機器メーカーにて30年人工呼吸器の販売・保守を担当後、呼吸器搬送など医療搬送分野に特化した東京メディ・ケア移送サービスを設立。

日常のケガや病気、介護での通院のほか、輸液ポンプ、シリンジポンプなどの医療機器を導入した高度医療搬送も展開。搬送用高度医療機器の販売・レンタル、研修・セミナーも行う。

監修者・事業者について